「可以不拔管嗎?」

談呼吸機相關性肺炎

朋友的父親數天前因慢性阻塞性肺病急性發作陷入昏迷,送院後醫生為他插了氣管內管,再接上呼吸機輔助呼吸。

病情漸漸好轉過來後,醫生提議拔管並轉用無創通氣。朋友擔心父親初癒的身體不能承受轉變,才剛康復過來,難道不能多休息數天嗎?

朋友不是醫護人員,對呼吸機相關性肺炎及其他併發症並無概念。

甚麼是「呼吸機相關性肺炎」?

所指的是在機械通氣後至拔管後這時段內出現的肺炎。它的出現會加重患者的病情,延長住院的時間,甚至威脅患者的生命。

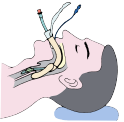

呼吸機相關性肺炎的罪魁並不是其名字中所指控的呼吸機,而是把病人和呼吸機連接起來的氣管內管。它的存在除了減低病人咳嗽的有效性,阻礙人體氣管粘膜俘獲並移走細菌外,更為細菌提供一個可粘附的繁殖場,讓分泌物可積存在氣管內管的氣囊上,再從其周邊流進下呼吸道,引起肺炎,加重病患。所謂預防勝於治療,在病情許可的情況下及早拔管是最有效的預防方法。每天給病人停用鎮靜藥物,再評核是否適合拔管能有助抓緊最早拔管的適當時機。有研究顯示,這做法可減低病人需要機械通氣及留在深切治療部的時間。拔管後直接接上無創通氣,尤其當應用在慢性阻塞性肺病急性發作的病人上,更可增高成功拔管的機會。

另外,為了減低上呼吸道的細菌下達肺部,護士會定時吸走口咽積聚的分泌物,及保持病人口腔清潔,醫護人員也會勤加洗手。至於半卧病人,讓其頭部高起30至45度則能減低上消化道內的細菌倒灌進肺部。巿場上有幾款嶄新設計的氣管內管,可直接把積聚在氣管內管氣囊上的分泌物抽走,或減低它流進肺部的機會,香港亦有醫院採用。

呼吸機相關性肺炎已引起廣泛的關注。為了更有效地監察它的發生率及預防措施的效用,美國疾病控制及預防中心於今年一月修改了它的定義。本港對呼吸機相關性肺炎的討論聲音也越來越響了。

林倩雯醫生

原文: http://www.hkdailynews.com.hk/life.php?id=287314&scid=43